前回の調査は2022年5月に実施し、約3年の月日が経過した。

第1回、第2-1回、第2-2回と自動車メーカーを分けてお伝えしてきたが、今回の第3回で最後。

前回の記事はこちら。

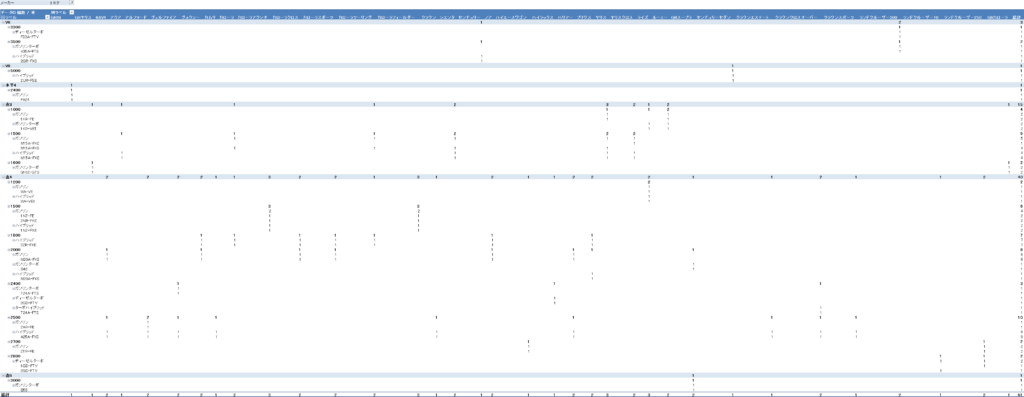

トヨタ

PR

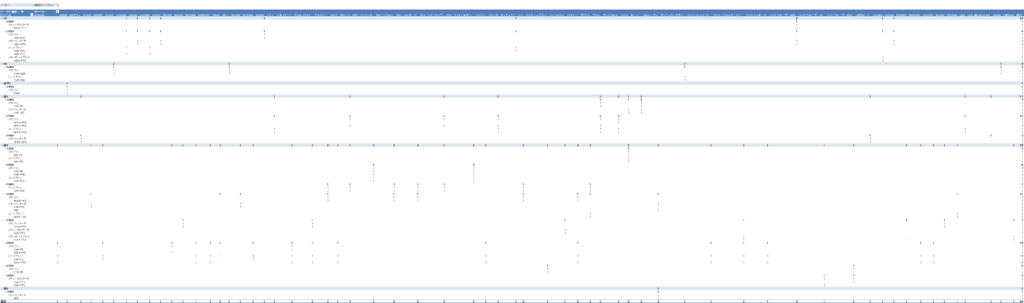

車は35種類、うちEM2種(2022年5月は34種類、うちOEM2種。GR86、GRスープラはそれぞれスバル、マグナ・シュタイアで生産されているが共同開発のためOEMとせず)

エンジン型式は27種類、うちOEM5種。(2022年5月は29種類、うちOEM5種。OEMはトヨタのエンジン型式名のルールに則っていないものとした)

動力の種類はガソリン、ガソリンターボ、ハイブリッド、ターボハイブリッド、ディーゼルターボ

配列は6種類、直3・直4、V6・V8、OEMで直6と水平対向4気筒

排気量は1000~5000cc

さすがの世界のトヨタ。オールラインアップで、「トヨタは、町いちばんの会社を目指します」の行動指針の通りの対応を心掛けている。急激なBEVシフトにも、地域ごとの課題は異なるとして「全方位(マルチパスウェイ)戦略」で立ち向かう。脱炭素に後ろ向きだと批判されることもあるが、それでも世界一でいられるのは誰に向けて車を作っているかに尽きるのだろう。

97年から完成された最強のハイブリッドシステムを作り続けて、もはやガソリン車と同等の利益を出せるようになってきた。そのうえ米国でのハイブリッド車が好調である。高収益な今のうちにBEVや燃料電池自動車(FCEV)の準備をしていると思われる。また、ウーブン・シティで自動車メーカーからモビリティカンパニーへと変革も進めており、どうなるか気になる。

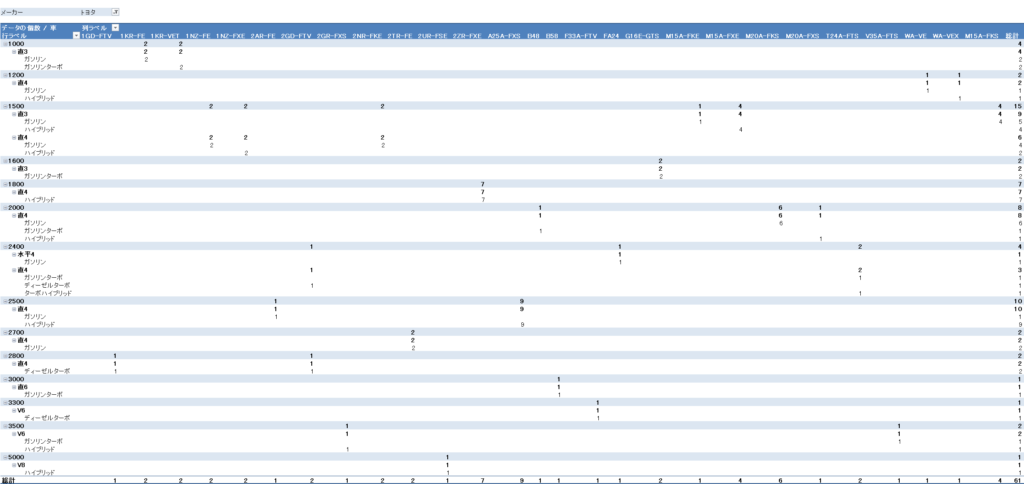

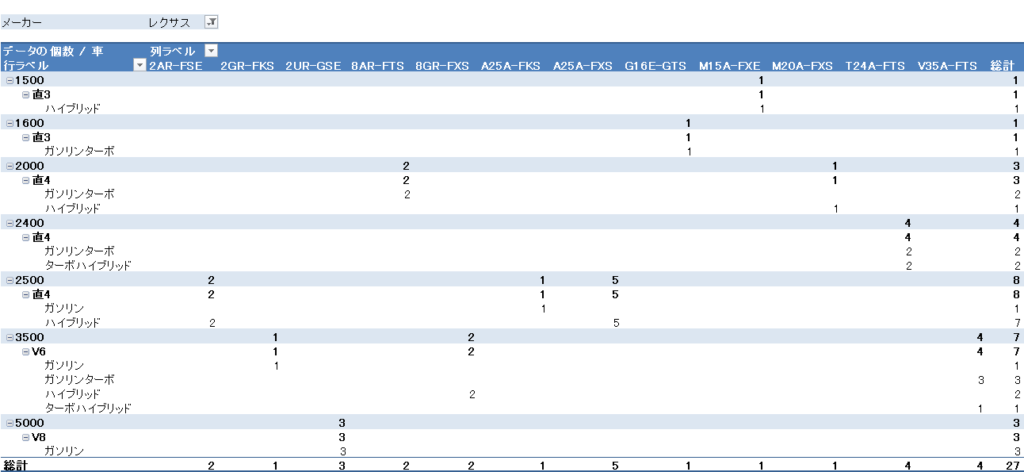

レクサス(トヨタの高級車ブランド)

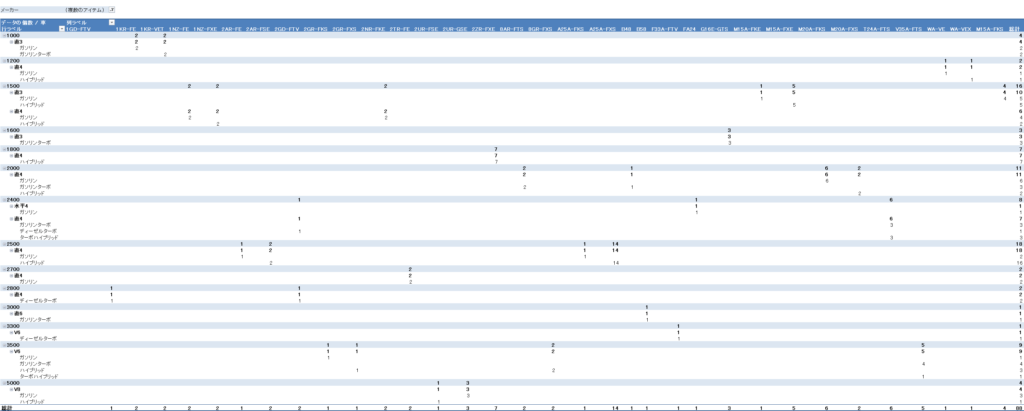

車は13車種(2022年5月は11種類、LX750hとLX600はLXで1つのようにカウントした)

エンジン型式は12種類(2022年5月は13種類)

動力の種類はガソリン、ガソリンターボ、ハイブリッド、ターボハイブリッド

配列は4種類、直3・直4、V6・V8

排気量は1500~5000cc

レクサスは2030年までにBEVでフルラインアップを実現し、2035年にグローバルでBEV100%を目指すと2021年12月に公表済み。

BEVはバッテリー重量から来る重厚感、電動モーター駆動による静粛性など高級車と相性が良い。レクサスがBEV専用ブランドになっていくことは自然な流れだろう。

その一方で、LBX MORIZO RR(RRはルーキー・レーシング、豊田会長が立ち上げたレースに参加するためのプライベートチーム)というワクワクする車を投入する。今後も楽しくなりそうで、期待したい。

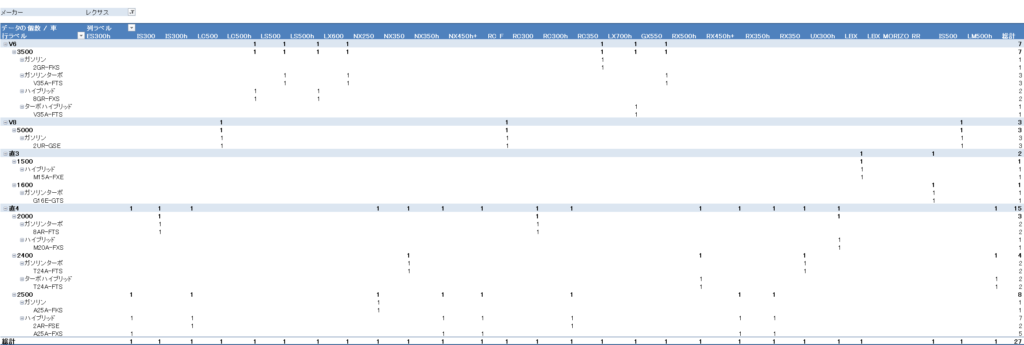

トヨタ・レクサス合算

PR

車は50車種、うちOEM2種(2022年5月は45種類、うちOEM2種。GR86、GRスープラはそれぞれスバル、マグナ・シュタイアで生産されているが共同開発のためOEMとせず)

エンジン型式は33種類、うちOEM5種(2022年5月はうちOEM5種35種類、うちOEM5種。OEMはトヨタのエンジン型式名のルールに則っていないものとした)

動力の種類はガソリン、ガソリンターボ、ハイブリッド、ターボハイブリッド、ディーゼルターボ

配列は6種類、直3・直4、V6・V8、OEMで直6と水平対向4気筒

排気量は1000~5000cc

車種が5つ増えている。エンジンは2種類減った。R系からTNGAシリーズのエンジンへの統一が進んだと思われる。その一方で、直列4気筒で1.5L(NAとターボ)と2L(ターボのみ)の3種類の新エンジンの開発も発表されており、楽しみである。

まとめ

エンジンの数は増えたメーカー、減ったメーカーがあり、すぐになくなるという感じではなさそうだ。

電気自動車、軽自動車を除く車種も減る一方ではなかった。

ただし、純粋な内燃機関(ガソリンエンジンやディーゼルエンジン)だけという車は減っていると言えそうだ。投入される新エンジンもマイルドハイブリッドやストロングハイブリッド(フルハイブリッド)向けが多い。

電池のエネルギー密度や充電場所と充電時間などの問題が解決されたら、いずれは電気自動車(BEV)に置き換わっていくことは間違いない。各社、そこに向かっていることは確かだが、それまで移行期間はハイブリッド車(HEV)が主力となりそうだ。各社、それぞれの強みを生かしたハイブリッド車を投入しており、そこが面白い。

電動化だけでなく、自動運転やSDV(Software Defined Vehicleの略で、ソフトウェアによって定義される車)、車が家電のようになると言われ、ガラケーがスマホに変わったような大変革が自動車にも訪れる。アメリカのテスラ、中国のBYDが先行している。中国ではスマホメーカーのシャオミ(Xiaomi)がスーパーカーの性能を持つ高級BEV「SU7」を発売し、1社でスマホも車も家電も持つようになった。

大変革で、自動車がどのような形になっていくか。できれば、便利で楽しくて、それが日本の自動車メーカーのプロダクトであるとうれしい。

コメント