BEV(Battery Electric Vehicle)への移行は以前よりは落ち着きつつある。しかし、多少のずれはあるにせよ、近い将来にはBEVが主流になっていくのは確実であろう。

BEVの性能評価は、航続距離やバッテリー容量といった単一の指標に依存しがちである。しかし、これらの数値は結果に過ぎず、その背後には各メーカーの設計思想と技術力が凝縮されている。本稿は、主要なBEV11車種のデータを多角的に分析し、カタログスペックに隠された技術的優位性を考察する。

評価軸は、BEVの効率性を根本的に決定する「交流電力量消費率(Wh/km)」、そしてその物理的要因である「車重」と「空気抵抗(Cd値)」に焦点を当てる。これにより、単なる結果の比較ではなく、性能の根源にある要因を科学的に解明する。

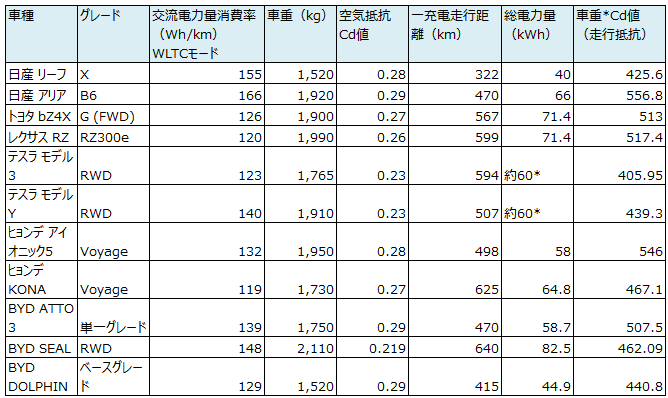

BEV主要11車種 性能比較データ

以下の表は、各車種のWLTCモードにおける主要な性能指標をまとめたものである。

データは基本的には各社の公式カタログから用いているが、時期により数値に違いが出る可能性がある。テスラの総電力量は公式には発表されていないため、インターネットで調べて「*」とした。Cd値もネット記事を参考にしているものがある。

最新情報は必ず公式サイトにて確認していただきたい。

WLTCモードデータが示す物理的・技術的要因

WLTCモードという統一された走行条件下で得られたデータは、BEVの性能を構成する物理的要因と技術的要因を明確に分けることを可能にする。

1. 物理的抵抗と電費の関係

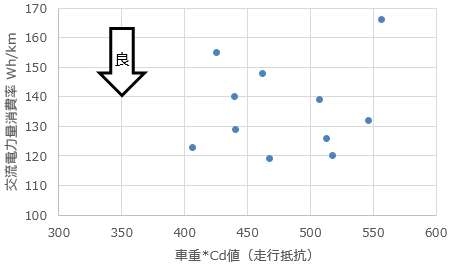

BEVの走行抵抗は、主に車重(慣性抵抗、転がり抵抗)とCd値(空気抵抗)に起因する。この二つの影響を複合した「車重 × Cd値」という指標は、車両の物理的な走行抵抗を簡易的に表す。

このグラフは、物理的要因が優れている(車重×Cd値が小さい)ほど、電費も良くなる傾向があることを示す。特にテスラ モデル3(図の左下)は、この指標が最も小さく、優れた空力設計と軽量性が電費に直結していることがわかる。一方、日産 アリア(図の右上)はこの指標が最も大きく、電費も最も悪い部類に入る。

PR

2. 物理的要因を超える「技術力」

しかし、この物理的要因だけでは説明できない例外が存在する。ヒョンデ KONAは、「車重×Cd値」では中位(467.1)であるにもかかわらず、交流電力量消費率は119 Wh/kmと、全車種中最高の効率を誇る。次点でレクサス RZである。図の右下のほうにいる集団がこの部類に当てはまる。

この事実は、パワートレイン(モーター、インバーター、バッテリー)の総合効率や回生ブレーキの効率といった、物理的要因を超える技術的優位性が、最終的な電費を決定づけることを強く示唆する。ヒョンデ、トヨタ(レクサス)は電動化の技術力が高いことが読み取れる。

3. 航続距離を決定する二つのアプローチ

航続距離(km)は、バッテリー容量(kWh)と電費(Wh/km)という二つの要素で決まる。

BYD SEALは82.5kWhという大容量バッテリーで640kmの航続距離を実現した。これは「バッテリー容量の増大」によるアプローチである。一方、ヒョンデ KONAやテスラ モデル3は、バッテリー容量が60kWh台でありながら、極めて高い効率性(低いWh/km)によって、同等以上の航続距離を達成している。こちらは「効率の極大化」によるアプローチである。

BEVの価値を構成する要素

本稿の分析は、BEVの性能が単なるカタログスペックの数値だけでなく、物理的特性と技術力という二つの軸によって決まることを明らかにした。

PR

日産自動車のBEVは、このデータ上では後発の競合に譲る部分がある。しかし、黎明期からBEV市場を牽引してきた実績や、全国に広がるディーラーネットワークという信頼性は、カタログには現れない価値である。この点は補足しておきたい。

交流電力量消費率(Wh/km)は、各メーカーの技術開発の思想が凝縮された最も重要な指標である。BEVの性能評価においては、この指標を基軸に、各モデルの物理的優位性と技術的優位性を見極めることが肝要である。本稿が、BEVの技術評価の一助となれば幸いである。

2025年10月9日に改良されたトヨタ bZ4Xを上記の表に追加した記事を公開した。こちらも参考にしてほしい。

コメント