トヨタ自動車が発売しているBEV(バッテリーEV)のbZ4Xが2025年10月9日に改良された。

フロントマスクはプリウスやクラウンでおなじみのハンマーヘッドデザインに。この方がかっこいいと思う。

そして、性能が向上し、上級グレードで航続距離は746kmとなった。

性能が上がっているのも関わらず、値下げも実施された。

最近、下記に記事で日本で発売している主なBEVの性能比較をした。

今回はbZ4Xの改良がどの程度なのか、確認したい。

BEX性能比較

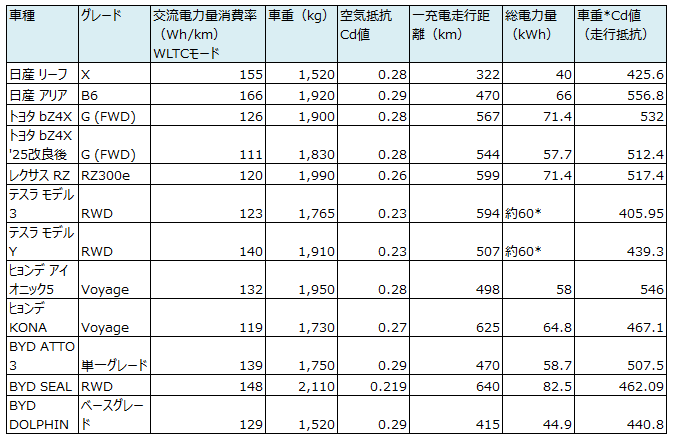

各車種のWLTCモードにおける主要な性能指標を表にまとめた。

データは基本的には各社の公式カタログから用いているが、時期により数値に違いが出る可能性がある。テスラの総電力量は公式には発表されていないため、インターネットで調べて「*」とした。Cd値もネット記事を参考にしているものがある。

最新情報は必ず公式サイトにて確認していただきたい。

今回、bZ4Xは2つデータを掲載している。従来のモデルが「bZ4X」、2025年10月9日発売の改良型が「bZ4X ’25改良後」である。

PR

数値だけ見ても、明確に電費がよいのがわかる。

電費は車重が軽いほど有利である。BEVの車重はバッテリー搭載量の影響を受ける。バッテリー搭載量は航続距離に影響する。

また電費は車の空気抵抗(Cd値)が小さいほど有利である。

この車重と空気抵抗をかけ合わせた「車重 × Cd値」、車両の物理的な走行抵抗とみなすことができる。

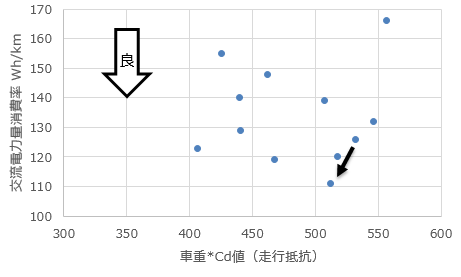

このグラフは、物理的要因が優れている(車重×Cd値が小さい)ほど、電費も良くなる傾向があることを示す。

つまり、左下から右上にかけて分布する傾向が見える。

その中で、トヨタのbZ4Xは右下にもともといた。図中の従来型と改良型を黒い矢印で表示した。本来、グラフの右側に行くほど車重とCd値が大きく電費が悪化する傾向であるはずにも関わらず、bZ4Xの改良型は比較車種の中で一番よい電費を達成している。

トヨタの電動化に対する技術力の高さがうかがえる。

bZ4X改良型の電費の要因

では、bZ4X改良型はいかにして電費を改善したのか。

ヒントは下記の記事にありそうだ。

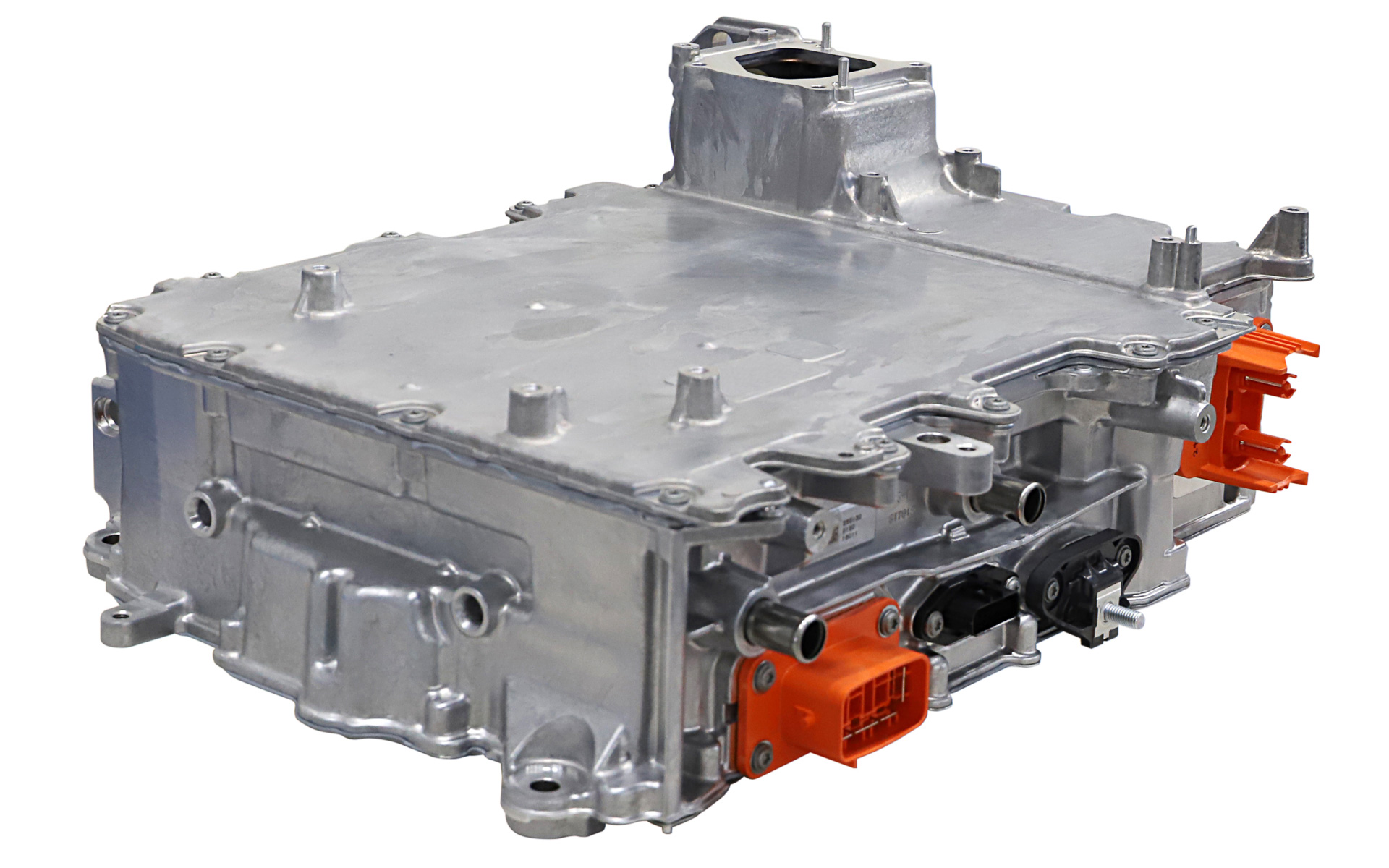

デンソーのSiCパワー半導体等を用いたインバータ、アイシンのギアの伝達効率改善、それらを組み合わせてBluE Nexusは小型で高効率なeAxleを開発し、bZ4Xに搭載した。

PR

豊田自動織機の新型の車載電源ユニット「ESU(Electricity Supply Unit)」は1つで電力事情の異なるさまざまな国・地域における複数の送電方式に新たに対応すると同時に高出力化した。これをbZ4Xに搭載し、車載空間のメリットを得たという。軽量化にも貢献しそうだ。

トヨタ自動車は、単独だけでなくトヨタグループ全体でBEVの性能を向上させた。電動化に対する技術力の高さはこの辺にありそうだ。

まとめ

トヨタのbZ4Xが2025年10月9日に改良された。デザイン変更、電費改善で航続距離が伸びた。でも価格は引き下げられた。

主要なBEVと性能を比較すると、トヨタの電動化の技術力の高さがうかがえる結果となった。

その要因を見ると、トヨタグループで開発し、bZ4Xに導入していた。トヨタの電動化の技術力の源泉はこの辺にあると言えそうだ。

コメント